『モンカルファンタ~勇者と水晶の少女~』(以下、モンカル)は、2025年9月18日にプラットフォームはNintendo Switch専用で、エクスペリエンスから開発・発売された「ハードワーク勇者RPG」である。パッケージ版には同社の過去作品『モン勇』と『黄泉ヲ裂ク華』も同梱、DL版は単品でパッケージ版より1000円安くなっている。キャラクターデザインを『世界樹の迷宮』などでお馴染みの日向悠二氏が担当している。

目次

「DRPGの老舗」としてのエクスペリエンス

エクスペリエンスはDRPG(3DダンジョンRPG)を主戦場としてきたスタジオで、『デモンゲイズ』『剣の街の異邦人(Stranger of Sword City)』『黄泉ヲ裂ク華』などでコアな支持を築いてきており、近年はホラーゲーム分野でも好調が続いている。また、コロコロコミックに広告を掲載し『モン勇』を100円セールするなど、若年層へのアプローチも試みている(まあ『モン勇』は小中学生がプレイするには厳しい内容だったが)。そうした経緯で長年このジャンルを牽引してきた同社が、今回は「トップビューハクスラ」路線で、懐かしくも新しいコマンドRPGに挑んだ。という位置づけになる。

ゲーム概要

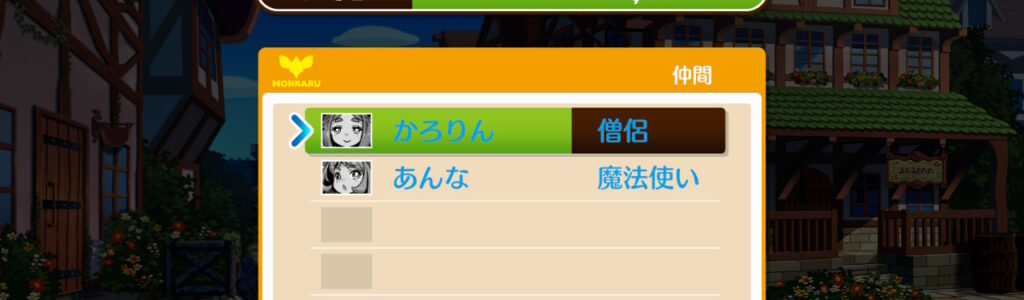

モンカルはトップビューのコマンドRPGである。主人公を含め最大4人パーティを編成し、各職の特徴を活かしてモンスターと戦っていく。戦闘はターン制、敵を倒すと装備入りの宝箱が確定でドロップし、基本はそのドロップで装備を更新していく。また、最高ランクの装備を必ず落とす「強敵」の存在や、発動ターンに勝利すると宝箱が2個に増えるモンカルスキル「ダブルドロップ」などが、狩って集める快感を短いスパンで回せる設計になっている。

オーソドックスなJRPGに乗る「老舗の味」

本作の魅力は、JRPGの文脈を丁寧になぞるゲームプレイに、高速戦闘と装備更新の循環という「老舗の味」が乗る点にある。また、Switch2でプレイしたがロードは非常に短く、ファストトラベルもほぼ待ちがなかった。

まず探索面。プレイヤーは五つの拠点と多数の祠(チェックポイント)が点在するワールドマップを旅することになる。近年の作品としては珍しくヒントマーカーは表示されず、テキスト情報を頼りに目的地を定めるため、自分の足で冒険している実感が強い。フィールドはそれほど広大ではないが、再訪して鍵をあける場所があったり、ダンジョンもJRPGのお約束を集約した作りで、小さな発見の連続が嬉しい。

戦闘は高速化やおまかせなどの時短機能が充実しており、テンポはきわめて良好である。レベルアップで所定のスキルを順次習得していく設計にも、この形式でしか得られない手応えがある。ボスに苦戦しても、しっかりレベリングすれば暴力で解決できる。この「鍛えた実感」は、近年のレベルキャップ等で均されがちなバランスの作品では得にくい手応えである。さらに、強敵戦で「ダブルドロップ」が決まる瞬間は独特の高揚感がある。

物語は「マ王を倒す」という大目標のもと、立ち寄った町で個別の問題を解決していく王道のものだが、水晶玉に閉じ込められた少女ヒメリとの会話が良いアクセントになっている。道中のセリフ量がシンプルに非常に多く、ドラクエのPT会話に飢えていた心にスッと染み渡る。また、ヒメリとの頻繁なコミュニケーション自体が物語的意味を持つ作りになっているのも良かった。エクスペリエンスのシナリオは概して安定して面白い(ダンジョン探索を阻害しなければ……)。

装備更新のスパンも短く、クリアまでかなり高密度な体験ができたといえる。

レトロ感と利便性の配合比

本作の探索と移動は、快適さを強く押し出しつつも、あえて全面的な利便化に振り切らない設計である。地図に現在地が表示されない点は最初は不便だと思っていたが、世界そのものがそれほど広くはなく、砂漠・雪国・毒の沼地など地域の造形が明確に差別化されているため、混同しにくくゲーム的には破綻していない。

移動面では、リソース不要のファストトラベルが点在する祠へ即時に通じ、体感は非常に軽快である。一方でダンジョン内部では使用不可とすることで、物資や帰還手段の管理という遊びをきちんと担保している。もっとも、マ王城など一部ロケーションはアクセスが悪く、場面によってはダンジョンへ直接飛びたくなる瞬間はあった。

フィールド表現は、奥行きを感じるトップビューに濃い雲が流れる独特のビジュアルが特徴である。ただし、雲が不透明で視認性を下げるのは明確な難点であり、濃さに物語的な必然が示されないぶん、純粋な見づらさとして立ち上がってしまう。

街の規模は五つと随分コンパクト。なんと、ドラクエ1と同数である。滅びた街も含む構成は意識の有無はともかく文脈上の呼応を感じる(ドラクエ3のテドンかもしれない)。数はともかくとして、町中マップが用意されず「代表に話しかける/商人・女神像を利用する」という機能に集約された構造は、この手のJRPGとしては生活圏の手触りや多様なNPCの息遣いを損なっており惜しい。ドラクエ的魅力をオマージュするのであれば、ここは外せない要素である。

収集要素の「ひかりクギ」(ちいさなメダル相当)はレミラーマを使わなくても自発的に光っている親切設計で、総数も20個とコンパクトで全てフィールドで拾って完結する。しかし、全回収の報酬がラストダンジョンの戦闘で容易に得られる装飾品に留まるのは肩透かしであり、探索努力にもう一段報いてほしかった(最後の1個が見つかるのは、ラストダンジョンの入口……)。

再現性の高い「秘伝のタレ」

手触りの根本はエクスペリエンス製DRPGの「秘伝のタレ」が色濃い。キャラクターが成長するにつれ、シリーズ経験者には馴染み深い高速化前提の多段攻撃、命中・回避を増減するスキル、単発無効バリアなどを会得していく。要するに戦闘ロジックは同社の他作とほぼ同一であり、同じタレを使えば同じ味がするということである。

戦闘自体は前述の高速化/おまかせを土台にテンポ良好である一方、回復を多用する敵が多い。DPSチェックのような意図ではあると思うが、敵側の行動で戦闘が引き伸ばされている印象が強く、あまり望ましい手段とは言い難い。

モンカルスキルは同社他作の「ユニオンスキル」系譜に位置づく。「無限スキル」でリソースを温存するか、タイミングをみて「ダブルドロップ」で報酬を増加させるか、短い戦闘の中に小さくも明確な選択が生まれている点は良かった。

サイクルの早いハクスラ

本作のドロップ宝箱はモンスターではなく「場所」に紐づく設定である。ドロップの種類まで含めてモンスターのフレーバーだと捉える立場からは、ここが薄くなるのは惜しい(同社の他DRPGと同様の方針ではある)。

装備のレアリティは基礎能力(武器=攻撃力/防具=防御力)だけが変動するため、いわゆる上振れがない。結果として、前地域の★3装備も、次地域のドロップが出た時点でレアリティを問わず乗り換えになりやすく、装備更新は直線的で無機質なサイクルに収束する。

あわせて、強敵が★3装備を確定で落とす設計は目標が明快でテンポも良いが、前述の仕様と相まって強敵産★3が実質的な最低ラインになりがちである。装備の能力も総じて無難にまとまり、続投を考慮したくなる個性をもつ装備品は無かった。

総じて、装備更新の回転が早いこと自体は快適で楽しい。その一方で、「当たり装備」の深さはもう一段ほしかった、というのが本セクションの結論である。

物価高のねじれ

本作の不要装備の処分は換金のみである。同社過去作にあった強化素材化などのルートはなく、ゴールド以外には転化できない。さらに装備はドロップ主導で更新が進むため、店売り装備を買うことはまずない。結果として、金の使い道は消耗品とキャラクターの蘇生にほぼ限定される。

その一方で、大量に落ちる装備をそれなりの価格で売れるためか、物価は非常に割高に設定されている。たとえばドロップ1つ約1000Gで売れる時期に、蘇生が20000G、ダンジョン脱出アイテムが10000Gといった具合である。これはプレイ体験として罰金感が強く、支出を重くして調整するよりも、投資にメリットを持たせる方針のほうが健全であったと思う。

「かわいいハクスラ」としての皮は十分

日向悠二氏の立ち絵はとにかく可愛い。デフォルメされたミニキャラやマップの質感も魅力的である。一方で、挿入される1枚絵が「情景」に留まっており、物語の山場で心情を刺す演出的な使い方がもう一手ほしかった。

音は王道JRPGへの寄せが強いが、文脈を作風に巧みに取り込んでいる。地域ごとにフィールド曲が切り替わること、明らかに後半戦!となったタイミング(場所依存)で通常戦闘曲が切り替わる点はかなり良かった。

ボイスはパートボイス中心で、演技をしているというより、声がする程度に留まっている。マ王なんて「フッフッフ」と「ウオオオアー!(断末魔)」しか喋らない。

令和サイズのやり込み要素(ネタバレ)

本作には『モン勇』には無かったクリア後のやり込み要素が用意されている。クリア後ダンジョンでは、ラストダンジョンで落ちた「伝説の◯◯」系の強化版「伝説の◯◯+1」も落ちるようになっていて、もう1段階装備を更新できる。クリア後ダンジョンを進めていくと+2、+3と何度も更新の機会が訪れるのかな?と思いきや、+1が最終段階である。

隠しボスも存在し、撃破報酬として「種」系のステータスアップアイテムが得られる。これを周回することがやり込みという位置づけだが、完全ローテーション行動で特に面白いボスでもないため、二回倒して飽きてしまった。二回目以降もおそらく完全に同じステータスで、ドラクエ的な一定ターン内撃破などの条件もないため、持続的な動機づけは弱い。

一方で、これはエクスペリエンスの伝統?でもあるのか、レベル上限はかなり高めに設定されており、推奨35の裏ボスを45まで上げて突破といったレベリングで押し切る余地は明確に残されている。ここは本作の「鍛えた実感」と親和的で良かった。総じて、本編約10時間+クリア後のレベリングで概ね全要素を回収できる、「令和サイズ」のやり込みに収束している、という印象である。

なぜ今、DRPGの老舗が王道をなぞるのか

本作があえてドラクエ的記号を前面に置くのは、共通語彙で初期摩擦を下げ、戦闘とトレハンという同社の得意文脈へ最短距離で導くためだと考える。JRPGの共通語彙は説明コストが低く、RPG初心者でも迷いにくい。加えて、ドラクエの設計は入門用のUXとして依然優秀であり、ここに土台を据える判断は理にかなっている。言い方を変えれば、堀井さんが築いてきたものに、タダ乗りしていることになるが……。

一方で、戦闘とトレハンの手触りが「あまりにもエクスペリエンスそのもの」であることは、良くも悪くも際立つ。高速戦闘、ユニオンスキル、戦闘ロジック、装備設計などは既存作の「秘伝のタレ」をほぼ踏襲しており、外装(ドラクエ的記号)と中身(自社流バトル)のギャップが大きい。とはいえ、同社作品に触れていない層には新鮮に映る可能性は高い。

ビジュアル面でも、日向悠二氏のデザインした可愛いキャラクターは『モン勇』からの一貫性を保ちながら、懐古層/ライト層の間口を広げる役を果たしている。総じて、懐かしさを導線とし、得意分野を主菜とすることで、プレイヤーを滑らかにコア体験へ接続する——それがこのオマージュの狙いである、と解釈している。

総評

記号的王道ファンタジーの世界を、テンポの良い戦闘、頻度の高い装備更新で、10時間前後を気持ちよく駆け抜けられる一本である。日向悠二氏の可愛いキャラクターでハクスラできるのも貴重。テンポが良い分底が浅く、令和サイズに手堅く締めた控えめな作品となった。

GOOD

- 戦闘を始めとした、あらゆるテンポが早い

- 今どき珍しい、テキスト主体の自走感

- レベリングで押し切れる余地

- 日向悠二氏のキャラクターがとにかく可愛い

BAD

- ドロップ厳選の楽しみが薄い

- 街や人が少ない

- やり込み要素が浅い

- ボリューム的に定価は割高感がある